Als Marc Cohn im März 1991 seine erste Single „Walking in Memphis“ veröffentlichte, ahnte wohl kaum jemand, dass dieser Song schon bald zu seinem musikalischen Markenzeichen werden würde. Eingebettet in sein selbstbetiteltes Debütalbum, überzeugte das Stück mit einer fein austarierten Mischung aus erzählerischem Folk-Rock, spirituell aufgeladenen Gospel-Einflüssen und einem eindringlichen Piano-Thema, das sich ins Gedächtnis einprägt. Doch „Walking in Memphis“ war weit mehr als nur ein gefälliger Radiohit: Der Song führte seine Hörer mitten hinein in die kulturelle Seele einer Stadt, die wie keine zweite für die Geburtsstunde des Rock ’n’ Roll steht. Vor allem aber verneigt sich Cohn in eindrucksvoller Weise vor der wohl größten Ikone dieser Ära – Elvis Presley. Dessen Geist scheint in jeder Zeile spürbar, schwebt über der Musik und verleiht dem Lied eine fast mythische Tiefe.

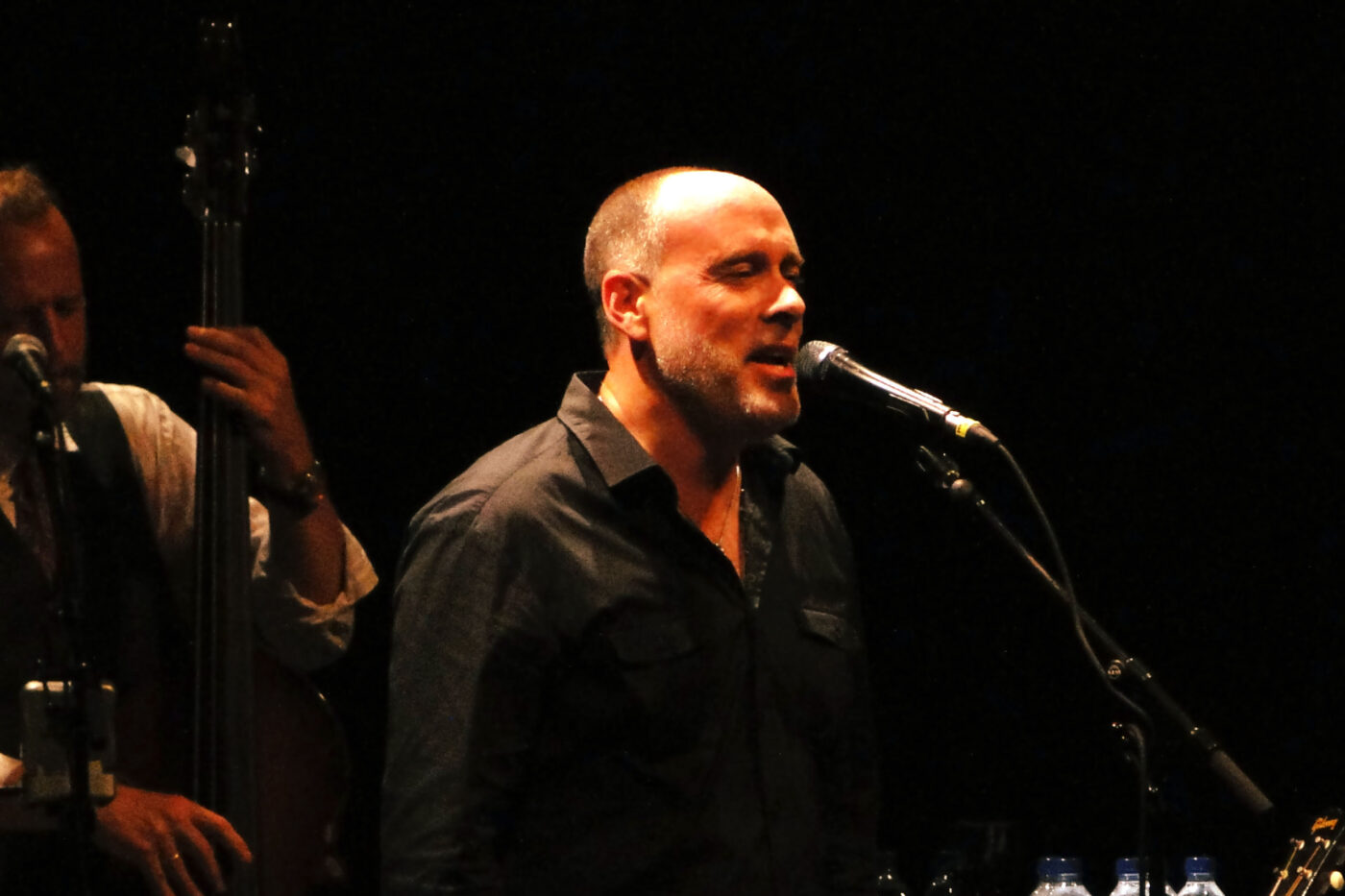

Marc Cohn: Der Autor und sein Debütalbum

Bereits in den 1980er-Jahren machte sich Marc Craig Cohn in der New Yorker Musikszene einen Namen – als talentierter Session-Musiker und Singer-Songwriter. Der gebürtige US-Amerikaner, geboren am 05. Juli 1959 in Cleveland (Ohio), blieb lange Zeit ein Geheimtipp unter Kennern und konnte zunächst keinen kommerziellen Erfolg verzeichnen.

Der große Durchbruch gelang ihm schließlich 1991 mit seinem selbstbetitelten Debütalbum „Marc Cohn“. Kritiker lobten das Werk für seine atmosphärische Dichte, seine literarisch anmutenden Songtexte sowie die gelungene Mischung aus Folk, Soft-Rock und Soul. Gemeinsam mit Produzent Ben Wisch entwickelte Cohn ein Klangbild, das durch seine Klarheit und Wärme überzeugte – eine stilistische Handschrift, die sich deutlich von der damaligen Radiokonfektion abhob. Für seine Leistung wurde Cohn im Folgejahr mit dem Grammy als „Best New Artist“ ausgezeichnet – eine verdiente Würdigung seines erzählerischen Gespürs und musikalischen Feingefühls.

Marc Cohn: Walking in Memphis

Die Reise nach Memphis – Wie eine spirituelle Begegnung Marc Cohns größten Song inspirierte

Als Marc Cohn Mitte der 1980er-Jahre eine tiefe kreative Flaute durchlebte, suchte er nicht etwa in Studios oder Seminaren nach Antworten – sondern auf den staubigen Straßen einer Stadt, die wie keine andere für den Herzschlag amerikanischer Musik steht: Memphis, Tennessee. Die Reise im Jahr 1985, ursprünglich als schlichter Selbstfindungstrip geplant, entwickelte sich zu einer zutiefst bewegenden Erfahrung – und wurde zur Geburtsstunde eines der bedeutendsten Singer-Songwriter-Titel der frühen 1990er-Jahre: Walking in Memphis.

Cohn, damals noch ein weitgehend unbekannter Musiker aus Cleveland, folgte dem Rat eines Freundes: Wenn er sich wieder mit der Kraft der Musik verbinden wolle, müsse er dorthin reisen, wo alles begann – in die Wiege des Rock ’n’ Roll. Für Cohn bedeutete das nicht nur geografische Bewegung, sondern eine Reise zu den spirituellen Wurzeln dessen, was ihn als Musiker prägte. In Memphis fand er nicht nur musikalische Inspiration, sondern auch ein Stück seiner selbst.

Gospel, Gänsehaut und ein Prediger mit Soul

Eine der ersten Stationen seiner Reise war die Full Gospel Tabernacle Church, eine kleine Kirche etwas abseits der touristischen Pfade, in der niemand Geringeres als Reverend Al Green predigte. Green, einst selbst ein Soulstar mit Welthits wie Let’s Stay Together, hatte sich nach einem dramatischen spirituellen Erlebnis dem Predigtdienst verschrieben. Für Cohn wurde der Besuch der Sonntagsmesse zu einem Schlüsselmoment: Inmitten des mitreißenden Gospelchores, umgeben von ekstatischer Frömmigkeit und Green’s kraftvoller Stimme, fand der Musiker eine emotionale Tiefe, wie er sie lange nicht gespürt hatte.

In Interviews beschrieb Cohn später diesen Moment als „elektrisch“ – er fühlte sich gleichzeitig als Außenstehender und doch vollkommen eingebunden in die spirituelle Energie des Ortes. Es war weniger ein Gottesdienst als ein musikalisches Erwachen.

Pilgerstätte des Pop: Besuch in Graceland

Die zweite bedeutende Station seiner Reise war ein Ort, der nicht nur für Rock ’n’ Roll-Fans ein heiliger Boden ist: Graceland, das ehemalige Anwesen von Elvis Presley, in dem der „King“ lebte – und das nach seinem Tod 1977 zu einer Art musikalischem Wallfahrtsort wurde. Für Cohn war es ein zutiefst bewegender Besuch. Er war zwar nie ein ausgesprochener Elvis-Fan gewesen, aber vor Ort spürte er, wie stark der Mythos Presley mit der Stadt Memphis verwoben war.

Die Pracht von Graceland, gepaart mit der allgegenwärtigen Verehrung durch Fans aus aller Welt, führte Cohn eindrucksvoll vor Augen, wie weitreichend Musik wirken kann – über den Tod hinaus. In Walking in Memphis wird Elvis zum „Geist“, der ihn durch die Stadt begleitet – eine poetische Metapher für die inspirierende Kraft, die vom Vermächtnis Presleys ausgeht.

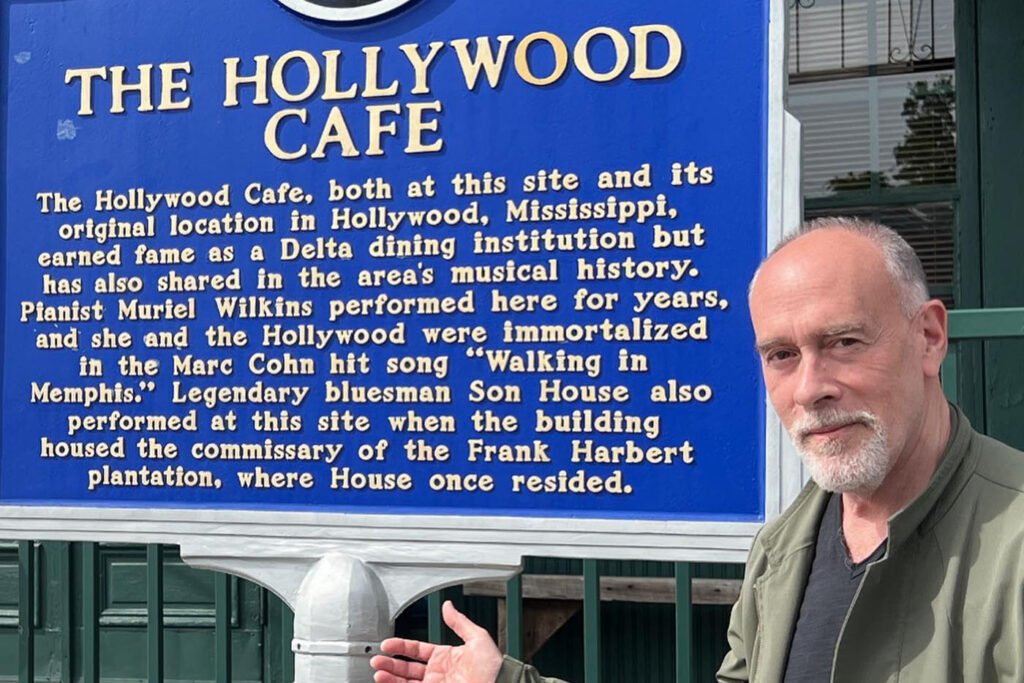

Das Hollywood Café: Eine Stimme aus einer anderen Zeit

Der wohl persönlichste Moment auf Cohns Reise ereignete sich jedoch an einem Ort, der auf keiner typischen Touristenkarte verzeichnet war: dem kleinen Hollywood Café in Tunica County, Mississippi, südlich von Memphis. Dort traf er auf die betagte Muriel Davis Wilkins, eine afroamerikanische Pianistin, die mit erstaunlicher Würde und Hingabe Gospelsongs spielte – Nacht für Nacht, unbeirrt, auch wenn nur eine Handvoll Gäste im Raum saßen.

Muriel spürte, dass der junge Mann nicht nur ein Zuhörer war, sondern selbst Musiker. Sie forderte ihn auf, sich zu ihr ans Piano zu setzen. Gemeinsam sangen sie alte Spirituals, und am Ende fragte sie ihn: „Are you a Christian, child?“ Cohn, selbst jüdischer Abstammung, antwortete: „Ma’am, I am tonight.“ Diese Zeile wurde zur vielleicht ikonischsten im späteren Song.

Es war ein Moment tiefer Verbindung, jenseits von Religion oder Herkunft – getragen von Musik, von gemeinsamer Erfahrung. Muriel wurde für Cohn zur Verkörperung dessen, was Musik für ihn immer bedeutet hatte: Trost, Verbindung und eine Wahrheit, die über Worte hinausgeht.

Ein Song als musikalisches Reisetagebuch

Die Eindrücke dieser Reise verdichtete Marc Cohn Jahre später zu dem Song Walking in Memphis. Jede Station – Al Greens Kirche, Graceland, das Hollywood Café – wird in Zeilen und Strophen festgehalten, subtil poetisiert und doch real. Es ist ein Lied, das nicht nur eine Stadt beschreibt, sondern eine spirituelle Transformation.

„Ich hatte das Gefühl, dass mich diese Reise verändert hatte“, sagte Cohn später in einem Interview mit dem Rolling Stone. „Ich war vielleicht nicht religiös im traditionellen Sinne, aber in Memphis habe ich etwas berührt, das größer war als ich.“

In einer Ära, in der Songwriting oft auf einfache Liebesgeschichten reduziert wurde, setzte Cohn mit seinem autobiografischen Ansatz einen Kontrapunkt – und zeigte, dass ein Lied über Glaube, Zweifel und musikalische Herkunft ein Millionenpublikum erreichen kann.

Textanalyse: Stationen einer spirituellen Wanderung

Der Song folgt nicht nur geografischen Stationen in Memphis, sondern entfaltet zugleich ein inneres Erleben, das tief mit Glaube, Identität und dem Erbe des Rock ’n’ Roll verwoben ist. Die folgenden Verse zeigen exemplarisch, wie gekonnt Cohn biografische Realität mit mythischer Aufladung verbindet.

Elvis-Referenz: Einstieg mit: „Blue Suede Shoes“

Gleich zu Beginn des Songs setzt Marc Cohn einen markanten Ton, der deutlich macht, worum es geht:

„Put on my blue suede shoes and I boarded the plane…“

Mit dieser Zeile verweist er unmissverständlich auf Elvis Presleys legendären Hit „Blue Suede Shoes“ aus dem Jahr 1956. Doch es bleibt nicht bei einer bloßen nostalgischen Anspielung. Vielmehr wird der Song dadurch unmittelbar in ein ikonisches musikalisches Koordinatensystem eingeordnet. Cohn betritt nicht einfach Memphis – er schreitet durch ein kulturelles Gedächtnis, dessen Takt der Rock ’n’ Roll vorgibt. Die Reise beginnt mit einem leichten Augenzwinkern, ist aber zugleich ein ernst gemeinter Auftakt zu einer Begegnung mit dem Geist einer Stadt, die Musikgeschichte geschrieben hat.

Der Geist des King: Elvis auf der Union Avenue und die Tore von Graceland

In einer der zentralen und symbolträchtigsten Passagen des Songs heißt es:

„I saw the ghost of Elvis, On Union Avenue.

Followed him up to the gates of Graceland,

Then I watched him walk right through.”

Diese Zeilen markieren den Wendepunkt im Lied – eine Mischung aus Vision, innerer Offenbarung und mythischer Erzählung. Union Avenue ist nicht zufällig gewählt. Sie verläuft mitten durch Memphis und beherbergt das legendäre Sun Studio, jenes Tonstudio, in dem Elvis Presley im Jahr 1954 seine Karriere begann. Dort nahm er seinen ersten Hit „That’s All Right“ auf und legte den Grundstein für den Rock ’n’ Roll. Indem Marc Cohn genau an diesem Ort „den Geist von Elvis“ sieht, schlägt er eine emotionale und historische Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen dem Musiker Cohn und der ewigen Ikone Presley.

Die Bildsprache der folgenden Zeile – Marc Cohn folgt dem Geist des King „bis zu den Toren von Graceland“, beobachtet aber, wie dieser hindurchgeht, während er selbst draußen bleibt – ist vielschichtig interpretierbar. Graceland, Elvis’ berühmtes Anwesen, steht hier für mehr als ein Museum oder ein Ziel: Es ist ein Ort spiritueller Endgültigkeit, eine Art musikalisches Jenseits. Der Umstand, dass Cohn draußen verharrt, unterstreicht seine Rolle als demütiger Pilger. Der King bleibt unerreichbar, seine Essenz unberührbar – doch seine Wirkung ist spürbar und tiefgreifend.

Gospel in der Luft – Reverend Al Green und die spirituelle Tiefe

Neben der Vision des Geistes von Elvis verweist Marc Cohn auch auf eine andere bedeutende Gestalt der Memphis-Musikszene:

„They’ve got gospel in the air, And Reverend Green be glad to see you.“

Mit „Reverend Green“ ist der berühmte Al Green gemeint – Soulsänger, Prediger und eine weitere Legende der Stadt. Cohn besuchte während seiner Reise tatsächlich einen Gottesdienst in der Full Gospel Tabernacle Church, wo Al Green regelmäßig predigte. Diese Erfahrung prägte ihn tief und inspirierte die spirituelle Dimension seines Songs.

Der Vers beschreibt eine Szene voll Atmosphäre und Erwartung: Die Luft ist durchdrungen von Gospelklängen, und Reverend Green – einst ein Star der weltlichen Soulmusik, nun geistlicher Führer – empfängt den Besucher mit offenen Armen. Diese Zeile stellt eine Verbindung her zwischen der musikalischen und der spirituellen Geschichte von Memphis. Gospelmusik, einst Wurzel und Lebenselixier von Künstlern wie Elvis, wird hier als lebendige Kraft dargestellt, die Trost, Gemeinschaft und Erweckung bietet.

Leicht wie der Blues: Die Beale Street als musikalische Himmelsleiter

Mit der Zeile

„Walking with my feet ten feet off of Beale…“

beschreibt Marc Cohn einen Moment der Schwerelosigkeit, in dem sich Euphorie und Ehrfurcht mischen. Die Beale Street, eine historische Bluesmeile im Herzen von Memphis, wird hier nicht einfach nur genannt – sie wird zur Metapher für ein musikalisches Hochgefühl. Der Ausdruck „ten feet off“ suggeriert ein Gefühl des Schwebens, des Entrücktseins. Es ist das Ergebnis einer tiefen Verbindung zu den afroamerikanischen Musiktraditionen, die auf dieser Straße lebendig geblieben sind. Für Cohn ist die Beale Street nicht nur ein Ort – sie ist ein Erlebnis.

Glaubensbekenntnis in Gospel: Begegnung mit Muriel Wilkins

Den emotionalen Schlusspunkt setzt die Begegnung mit Muriel Wilkins – einer betagten Gospelsängerin, die Cohn in einem kleinen Café trifft. Die Szene ist gleichzeitig schlicht und tief berührend. Nachdem die beiden zusammen Musik gemacht haben, fragt sie ihn:

„Tell me, are you a Christian child?“

„I said, ‘Ma’am, I am tonight.’“

Diese Antwort – halb im Scherz, halb aus tiefem Erleben gesprochen – offenbart die transzendente Kraft der Musik. Obwohl Cohn jüdischer Herkunft ist, erlebt er in diesem Moment einen spirituellen Schulterschluss. Der Glaube, der hier gemeint ist, ist nicht konfessionell – er ist emotional. In dieser Zeile kulminiert die Idee des Songs: Memphis wird zum heiligen Ort, Musik zur Glaubensgemeinschaft und Elvis zur prophetischen Stimme einer spirituellen Bewegung.

Elvis Presley als Legende und Leitfigur in „Walking in Memphis“

Im Song „Walking in Memphis“ wird Elvis Presley nicht nur zitiert – er wird symbolisch zum mythischen Begleiter einer inneren Reise. Marc Cohn inszeniert den „King of Rock ’n’ Roll“ als überhöhte Symbolfigur, deren kulturelle und spirituelle Strahlkraft tief in die Erzählstruktur des Liedes eingebettet ist.

Historisch verankert sich dieses Bild in der Stadt Memphis selbst – jener Stadt, in der Elvis seine Karriere begann und wo er sich tief mit dem Gospel verbunden zeigte. Der Bezug zur Kirche von Reverend Al Green verdeutlicht diese Verbindung zwischen Musik und Glauben, zwischen irdischem Ruhm und spiritueller Wurzel.

Lyrisch verneigt sich Cohn mehrfach vor dem Musiker Presley: Mit der Zeile „Put on my blue suede shoes“ erinnert er nicht nur an den gleichnamigen Hit, sondern ruft ikonische Elvis-Bilder ins kollektive Gedächtnis. Noch eindrucksvoller ist jedoch die Vision vom „Geist von Elvis“, der mit dem Erzähler über die Union Avenue wandert – und dem Rockstar, der am 16. August 1977 verstarb, Tribut zollt.

Auf spiritueller Ebene schließlich erhebt Cohn Elvis zu einer Art musikalischem Schutzpatron. Dessen „Geist“ spendet Trost, wirkt inspirierend und steht sinnbildlich für die heilende, verbindende Kraft der Musik. Presley erscheint so nicht nur als Idol einer vergangenen Ära, sondern als lebendige Legende, die in den Herzen derer weiterlebt, die sich auf die Suche nach musikalischer Wahrhaftigkeit begeben.

Mit dieser poetischen Verflechtung reiht sich Marc Cohn in eine lange Reihe von Künstlern ein, die Elvis Presley über das rein Musikalische hinaus verehren – nicht nur als King, sondern als eine Art geistige Instanz. Und doch gelingt es ihm, dem Denkmal etwas Persönliches abzuringen: ein stilles, ehrliches Tribut, das weit über reine Nostalgie hinausgeht.

Musikalische Komposition und Arrangement

„Walking in Memphis“ lebt musikalisch von einer bewusst zurückhaltenden, aber umso wirkungsvolleren Struktur. Marc Cohn setzt in seinem Song auf eine reduzierte Instrumentierung, die der Erzählung Raum gibt und die emotionale Reise des Liedes unterstreicht.

Im Zentrum steht ein eingängiges Piano-Motiv – eine sich wiederholende, warme Akkordfolge, die wie ein roter Faden durch das gesamte Stück führt. Diese pianistische Basis verankert den Song fest im Singer-Songwriter-Genre und rückt die lyrische Dimension in den Vordergrund.

Was zunächst intim und beinahe introvertiert beginnt – Cohn allein am Klavier – entwickelt sich im Verlauf des Songs zu einer vielschichtigen Klanglandschaft. Nach und nach setzt die Band ein, bevor der Titel mit dem Einsatz eines kraftvollen Gospel-Chores seinen Höhepunkt erreicht. Diese Entwicklung vom Solo hin zum kollektiven Gesang spiegelt nicht nur den inneren Wandel des Protagonisten wider, sondern verleiht dem Stück eine spirituelle Dimension, die sich mit jedem Takt verdichtet.

Die dynamische Gestaltung folgt einer klaren dramaturgischen Linie: Vom kontemplativen Einstieg über eine wachsende emotionale Intensität bis hin zur fast ekstatischen Entladung in der letzten Strophe. Danach ebbt die Komposition wieder ab – ein musikalisches Nachhallen, das dem Hörer Raum zur Reflexion gibt.

Marc Cohn selbst betonte in Interviews, dass gerade die stilistische Zurückhaltung des Arrangements die erzählerische Kraft des Songs unterstreiche. Im bewussten Kontrast zur oft opulenten „Wall of Sound“-Ästhetik traditioneller Gospel-Produktionen sollte seine persönliche Stimme deutlich hervorstechen – ehrlich, ungeschönt und emotional greifbar.

Kommerzieller Durchbruch und Auszeichnungen

Mit „Walking in Memphis“ gelang Marc Cohn 1991 der große Durchbruch. Die Single erreichte in den Billboard Hot 100 Platz 13 und wurde damit zum größten Hit seiner Karriere. Auch international konnte der Song beachtliche Erfolge verzeichnen: In Kanada kletterte er bis auf Rang 3, in Irland erreichte er Platz 7 und in Australien Position 11.

Bei den Grammy Awards 1992 wurde Cohn für „Walking in Memphis“ in der Kategorie „Song of the Year“ nominiert und gewann den begehrten Preis als „Best New Artist“ – eine Auszeichnung, die seinen Status als ernstzunehmender Singer-Songwriter untermauerte.

Sein gleichnamiges Debütalbum entwickelte sich ebenfalls zum Erfolg: In den USA wurde es zunächst mit Gold, später mit Platin ausgezeichnet. Der weltweite Charterfolg von „Walking in Memphis“ verhalf Cohn zu internationaler Bekanntheit und öffnete ihm die Türen zu einer nachhaltigen Musikkarriere.

Rezeption und Coverversionen

„Walking in Memphis“ hat im Laufe der Jahre zahlreiche Künstler zu eigenen Interpretationen inspiriert – ein klares Zeichen für die zeitlose Qualität und emotionale Tiefe des Originals.

So veröffentlichte Cher im Jahr 1995 eine eindrucksvolle Pop-Ballade mit opulentem Orchesterarrangement. Ihre Version fand nicht nur den Weg in die Charts, sondern wurde auch in mehreren TV-Produktionen eingesetzt und machte den Song einem neuen Publikum zugänglich.

Lonestar, eine US-amerikanische Country-Band, brachte 2003 eine gefühlvolle Country-Adaption heraus, die es in den amerikanischen Charts erneut in die Top 20 schaffte. Ihre Version betonte vor allem die erzählerische Kraft des Songs.

Eine gänzlich andere Richtung schlug die deutsche Band Scooter ein. Mit ihrer 1996 erschienenen Dance-Nummer „I’m Raving“ nutzten sie markante Melodiefragmente von Cohns Original und verarbeiteten sie in einem energiegeladenen Eurodance-Kontext.

Diese Bandbreite an Stilrichtungen – von orchestraler Popmusik über Country bis hin zu elektronischer Tanzmusik – unterstreicht, wie facettenreich und anschlussfähig „Walking in Memphis“ über Genregrenzen hinweg geblieben ist. Der Song bleibt damit nicht nur ein persönlicher Reisebericht, sondern auch ein musikalisches Kulturgut, das Künstler immer wieder neu interpretieren.

Songtext: Walking In Memphis

Put on my blue suede shoes

And I boarded the plane

Touched down in the land of the Delta Blues

In the middle of the pouring rain

W.C. Handy, won’t you look down over me?

Yeah, I got a first class ticket

But I’m as blue as a boy can be

Then I’m walking in Memphis

Was walking with my feet ten feet off of Beale

Walking in Memphis

But do I really feel the way I feel?

Saw the ghost of Elvis

On Union Avenue

Followed him up to the gates of Graceland

Then I watched him walk right through

Now security they did not see him

They just hovered ‚round his tomb

But there’s a pretty little thing

Waiting for the King

Down in the Jungle Room

When I was walking in Memphis

I was walking with my feet ten feet off of Beale

Walking in Memphis

But do I really feel the way I feel?

They’ve got catfish on the table

They’ve got gospel in the air

And Reverend Green be glad to see you

When you haven’t got a prayer

But, boy, you’ve got a prayer in Memphis

Now Muriel plays piano

Every Friday at the Hollywood

And they brought me down to see her

And they asked me if I would

Do a little number

And I sang with all my might

She said

„Tell me are you a Christian child?“

And I said „Ma’am, I am tonight“

Walking in Memphis

(Walking in Memphis)

Was walking with my feet ten feet off of Beale

Walking in Memphis

(Walking in Memphis)

But do I really feel the way I feel?

Walking in Memphis

(Walking in Memphis)

I was walking with my feet ten feet off of Beale

Walking in Memphis

(Walking in Memphis)

But do I really feel the way I feel?

Put on my blue suede shoes

And I boarded the plane

Touched down in the land of the Delta Blues

In the middle of the pouring rain

Touched down in the land of the Delta Blues

In the middle of the pouring rain

Fazit

„Walking in Memphis“ ist weit mehr als ein Pop-Song der frühen 1990er. Es ist ein vielschichtiges Dokument einer spirituellen Reise, eine Liebeserklärung an die amerikanische Musiktradition und ein Tribut an Elvis Presley – literarisch, musikalisch und emotional. Durch seine einfache, aber prägnante Komposition und die kraftvolle Erzählung schuf Marc Cohn einen Song, der auch drei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung nichts von seiner Strahlkraft eingebüßt hat. Seine Fähigkeit, persönliche Erfahrung mit kulturellem Mythos zu verweben, macht „Walking in Memphis“ zu einem bleibenden Meilenstein in der Pop-Geschichte.