Rockabilly – dieser wilde, unwiderstehliche Mix aus ländlichem Country-Hillbilly-Sound, elektrisiertem Rhythm & Blues und jugendlicher Rebellion – zählt zu den stilprägenden Wurzeln der Rockmusik. Mitte der 1950er-Jahre katapultierte er Künstler wie Elvis Presley, Carl Perkins oder Wanda Jackson aus den Südstaaten auf die nationale Bühne und beeinflusst bis heute Kultur, Mode und Sprache. Um seine Herkunft und Begriffsgeschichte jedoch ranken sich zahlreiche Mythen.

Etymologie des Begriffs „Rockabilly“

Der Begriff setzt sich aus rock (Kurzform von rock and roll) und hillbilly zusammen – einem seit dem späten 19. Jahrhundert gebräuchlichen, oft abwertenden Ausdruck für die weiße Landbevölkerung der Appalachen, der ab den 1920er-Jahren auch als Synonym für ländliche Country-Musik verwendet wurde. Die Wortschöpfung verdeutlicht zugleich die musikalische Verbindung: treibende Rock-Rhythmen kombiniert mit der Harmonik und Erzählweise der Country-Tradition.

Während DJs wie Dewey Phillips in Memphis den Neologismus angeblich schon 1954 beiläufig nutzten, ist er erstmals nachweislich in einer Branchen-Notiz des Billboard vom 23. Juni 1956 belegt, die Ruckus Tylers Single „Rock Town Rock“ als „good rockabilly item“ bezeichnete. Zunächst fungierte der Ausdruck damit als Presse-Etikett; Musiker selbst sprachen eher von rock and roll oder schlicht country boogie. Erst im Zuge des Revivals der 1970er- und 80er-Jahre etablierte sich Rockabilly als selbstbewusste Eigenbezeichnung.

Historische Wurzeln vor 1954

Die stilistischen Vorläufer reichen bis in die späten 1940er: Western Swing, Jump Blues, Boogie-Woogie-Piano und elektrisch verstärkte Honky-Tonk-Gitarren trafen in denselben Honky-Tonk-Bars, Juke Joints und Radioshows des amerikanischen Südens aufeinander. Sendungen wie die Louisiana Hayride oder die Saturday Night Jamboree in Memphis boten jungen Talenten eine Bühne, auf der Rhythm-&-Blues-Stücke in Country-Instrumentierung erprobt wurden – oft unter Umgehung der noch gültigen Rassentrennung.

Als frühes Bindeglied gilt Bill Haley, der 1951 mit den Saddlemen „Rocket 88“ coverte – eine weiße Adaption des Ike-Turner-Hits, die viele Historiker als erstes greifbares Proto-Rockabilly-Dokument sehen. Haley kombinierte bereits treibenden Backbeat, Slap-Bass und Country-Gesang, bevor er 1953 mit „Crazy, Man, Crazy“ erstmals die US-Pop-Charts erreichte.

Sun Records, Elvis Presley und der „Memphis-Sound“ (1954 – 1955)

Den entscheidenden Impuls lieferte Sam Phillips’ Sun Studio in Memphis. Am 5. Juli 1954 nahm Elvis Presley gemeinsam mit Scotty Moore (Gitarre) und Bill Black (Kontrabass) eine spontane Uptempo-Version von Arthur Crudups Blues „That’s All Right“ auf. Ergänzt durch die noch am selben Abend eingespielte Country-Ballade „Blue Moon of Kentucky“ entstand ein Klangbild, das zum Markenzeichen wurde: Slapback-Echo auf Gesang und Gitarre, perkussiver Bass-Slap, Blues-Phrasierung und Country-Harmonien.

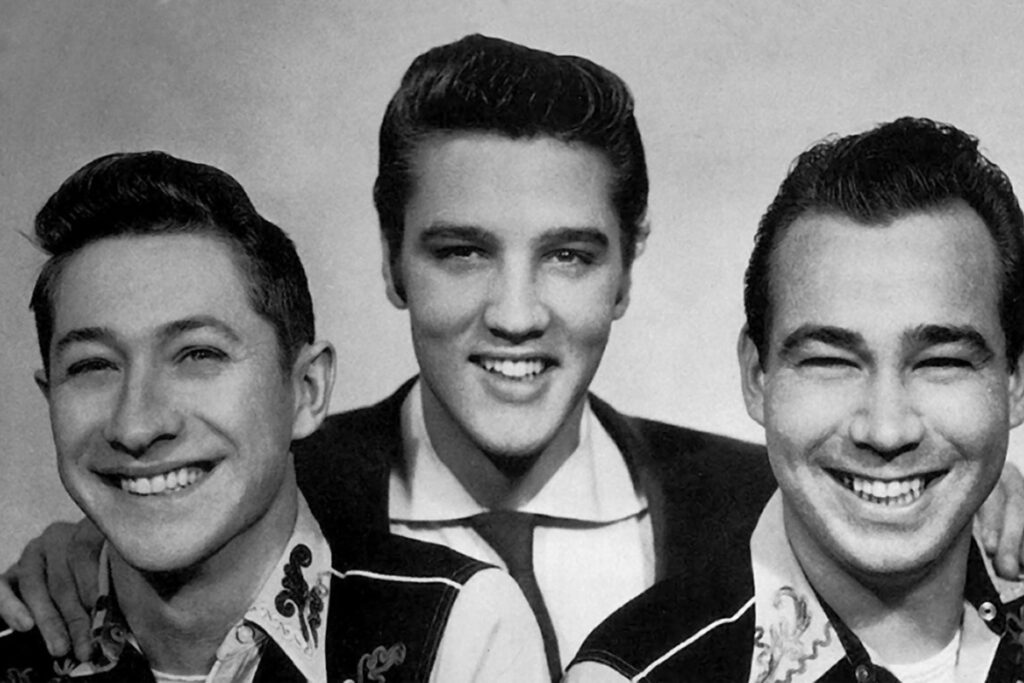

Presleys rasante Südstaaten-Tourneen 1954/55 lösten eine Kettenreaktion aus. Carl Perkins („Blue Suede Shoes“), Johnny Cash („Cry! Cry! Cry!“) und Jerry Lee Lewis nutzten ebenfalls Sun’s kleines Studio, während Teenager die Tanzsäle füllten. Binnen eines Jahres etablierte sich „Rockabilly“ – auch ohne festen Namen – als prägendste Strömung des jungen Rock ’n’ Roll.

Boomjahre 1956–1957: Nationale Expansion

1956 erreichte die Entwicklung einen Höhepunkt: Elvis’ Wechsel zu RCA, Gene Vincents Debüt Be-Bop-A-Lula und Buddy Hollys Durchbruch erweiterten Klangbild und Publikum. Zugleich traten mit Wanda Jackson und Janis Martin erstmals prägende Rockabilly-Frauen ins Rampenlicht. Die Musikpresse etablierte nun den Begriff „Rockabilly“, erste Singles führten ihn sogar im Titel („Rock-a-Billy Gal“, November 1956).

Typisch blieb die reduzierte Besetzung aus Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug; Pianisten wie Jerry Lee Lewis oder Saxofonisten wie King Curtis erweiterten das Spektrum, ohne die stilistische Kernidentität aufzulösen. Was durchdrang, war eine jugendliche Rebellion – weniger politisch als existenziell –, die sich in grellem Bühnenglanz, wippenden Haartollen und offener Sexualität zeigte und von der älteren Generation als subversiv empfunden wurde.

Musikalische DNA: Technik, Groove und Performance

- Instrumentation

Der slap-gezupfte Standbass liefert federnde Achtelgrundlagen; auf der Telecaster oder Gretsch erzeugen Spieler wie Scotty Moore oder Eddie Cochran schnelle Single-String-Runs, oft im Wechsel mit perkussiven Akkordschlägen. - Aufnahmeästhetik

Sun-Techniker setzten auf das berühmte Tape-Delay-Echo und übersättigten Kleinstudios, um lautere, griffigere Master zu erzielen. - Rhythmische Signatur

Obwohl traditionell im 4/4-Takt, greift Rockabilly Elemente der Habanera-Clavé (charakteristische 3-3-2-Subdivision) auf, die Musikwissenschaftler als afro-lateinisches Erbe identifizieren. - Bühnenpraxis

Akrobatische Bass-Stunts, Gitarren-Showeinlagen und ekstatischer Gesang verschmelzen zur hybridisierten Entertainment-Form, in der Hillbilly-Bescheidenheit und Blues-Expressivität zusammentreffen.

Mediale Reaktionen und Stigmatisierung des Wortes

Zeitgenössische Kritiker hoben die „roh-ungezügelte Energie“ hervor, während konservative Stimmen den Hillbilly-Anklang als Ausdruck provinzieller Rohheit kritisierten. Rockabilly erwies sich damit zugleich als Fluch und Segen: Einerseits sorgte er für hohe Verkaufszahlen bei Jugendlichen, andererseits hielt er Künstler oft vom Mainstream-Radio fern, das ohnehin misstrauisch auf den „rassigeren“ Rhythm & Blues blickte. Erst die transatlantische Rückschau der 1970er Jahre verlieh dem Begriff endgültig Kultstatus.

Rückgang und Übergang (1958 – 1963)

Mehrere Entwicklungen sorgten dafür, dass der kommerzielle Höhepunkt rasch abebbte: Elvis Presleys Einzug in die Armee 1958, der Tod Buddy Hollys 1959 sowie die W, die unabhängige Labels erschütterten. Zugleich orientierten sich viele Künstler am aufkommenden „Nashville Sound“ oder an gefälligen Pop-Balladen. Dennoch behauptete Rockabilly seine Präsenz – in regionalen Honky-Tonks ebenso wie im britischen Teddy-Boy-Untergrund.

Was waren die Payola-Skandale?

Die Payola-Skandale der späten 1950er Jahre betrafen Bestechungen im US-Rundfunk: Plattenfirmen zahlten Radiomoderatoren Geld oder Geschenke, um bestimmte Songs bevorzugt zu spielen. Als die Praxis aufgedeckt wurde, erschütterte sie das Vertrauen in die Musikindustrie und schwächte vor allem kleinere, unabhängige Labels erheblich.

Rockabilly-Revival (1970 – 1990)

Ab Ende der 1970er Jahre entdeckte eine neue Generation von Punks und Teds die rohe Drei-Akkord-Energie für sich. Festivals wie das Hemsby Weekender in Großbritannien (seit 1988) oder das Münchner International Rock ’n’ Roll/Rockabilly Meeting (1985–2004) holten Original-Ikonen auf die Bühne, während Bands wie Matchbox, The Polecats oder vor allem die Stray Cats dem Genre im MTV-Zeitalter frischen Glanz verliehen.

Brian Setzer und seine Mitstreiter kombinierten die klassische Sun-Ästhetik mit Punk-Spirit. Mit Songs wie „Rock This Town“ (1981), die sowohl in Europa als auch in den USA die Charts erreichten, sorgten sie nicht nur für ein neues Publikum, sondern ermöglichten auch ein Comeback der Veteranen – so veröffentlichte Wanda Jackson 1984 ihr erstes Studioalbum seit Jahrzehnten.

Neo-Rockabilly und globale Szenen seit den 1990ern

Heute zeigt sich eine global vernetzte Szene: Psychobilly-Bands verbinden Horror-Ästhetik mit Rockabilly-Einflüssen (etwa The Cramps); in Japan tanzen die Mitglieder des Tokyo Rockabilly Club sonntags ihre charakteristischen Hops-Routinen; Festivals wie das „Viva Las Vegas Weekender“ oder das „Rockabilly Rave“ an der englischen Küste locken zehntausende Besucher. Zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler – von Imelda May bis The Baseballs – führen den Stil fort, indem sie Vintage-Sound mit moderner Produktionstechnik verbinden.

Subkulturelles Erbe: Mode, Lifestyle, Ikonografie

Rockabilly ist weit mehr als ein Musikstil – er fungiert als kulturelle Chiffre mit hohem Wiedererkennungswert. Männer prägen den „Greaser Look“ mit pomadenglänzendem Pompadour, Lederjacken, Blue Jeans mit breitem Umschlag oder Creepers. Frauen greifen zu Petticoats, Caprihosen oder engen Bleistiftkleidern, kombiniert mit Polka-Dots und den typischen Victory Rolls. Tätowierungen mit Motiven wie Kirschen, Schwalben, Würfeln oder brennenden Herzen sind visuelle Marker der Szene. Abgerundet wird das Lebensgefühl durch Hot-Rod-Treffen, Vintage-Märkte und Tänze wie Jive oder Bop.

Musikhistorische Bedeutung und stilistische Ausstrahlung

Rockabilly gilt als stilistisches Bindeglied zwischen Country, Blues und dem späteren Mainstream-Rock. Das gitarrengetriebene Spiel von Künstlern wie Eddie Cochran wirkte prägend für Surf-Rock (Dick Dale), Garage-Rock (The Sonics) und Punk (The Clash). Auch im Pop hinterließ das Genre Spuren: Queen feierten 1980 mit dem bewusst nostalgisch gehaltenen „Crazy Little Thing Called Love“ einen Welthit, während Brian Setzers Big-Band-Projekte die Wandlungsfähigkeit dieser musikalischen Grundformel eindrucksvoll demonstrieren.